时间:2025-02-12 15:27:00 来源:农民科技网 作者: 点击数:773

农网三农:(郑志东 王彬奇)2月5日,山西省忻州市神池县铁炉洼村,一串串火红的灯笼仍旧挂在农家小院的树枝头。不少农家庭院里鞭炮的红纸碎屑还没有被清扫,遍地满是年味儿犹存的中国红。

祖先始种谷子,以谷为食,相沿成俗。古代神池百姓靠天吃饭,敬畏自然,崇拜谷神。72岁的赵玉莲守旧迎新,今天一大早就把红纸剪成盛粮的瓮,贴在粮屯上,在每年农历正月初八的“谷神节”上祭祀谷神,祈祷2025年风调雨顺,五谷丰登。村民梁世新、李新华、斐文明、张福生等人还特意在“谷神节”这天,在村委办公室的玉米屯前让年青人邬美玲用手机给大家拍照留念,以此寄托农人对新年生活的美好夙愿。穿过村容整洁的村巷,偶尔听见几户村民家传来初八剁羊肉馅包饺子的声音,这里家家户户欢声笑语,四面八方喜气洋洋。

“我妈赵玉莲过了年72岁啦,过去的苦日子使她节俭成习,有点小气。去年40亩水浇地收入不赖,今年过年有底气真大气,光肉买了1千块钱的,还买了新衣赏,2百块的炮和3百块的旋转大红灯笼。往常黑夜早早熄灯,今年过年彻夜点的长明灯。”33岁的邬美玲对记者说。“我从小在村里长大,土亲人亲,有着深厚的感情,常拍村里的短视频,通过快手、抖音、视频号宣传家乡,推销农产品”。

土地是农民的“命根子”。74多的斐文兴深有感触。他说,铁炉洼村里历来活土层浅,土薄地贫河卵石多,天旱纯粹没收成,大家日子过得紧巴巴。从前年开始村里试种水肥一体化滴灌田,铺上地膜,滴灌象给庄稼输液,长势真好。人哄地皮,地哄肚皮,只有善待土地,才能丰衣足食。水浇地这项实实在在的主导产业使靠地生活的铁炉洼农民扬眉吐气。

东湖乡铁炉洼村距离县城3.5公里,土地总面积为5.2Km2,耕地面积为5444亩,(其中退耕还林2105亩,耕地3339亩)。在这片土地上,昔日的2312亩“粮田”,如今蝶变为高产高效的“良田”。在神池县、东湖乡两级党委、政府的支持下,该村引入高标准农田建设项目,完善农田基础设施,优化水资源利用,有力推进“水肥一体化”先进的农业科技落地,2023年,实施第一期高标准农田节水灌溉780亩,2024年,实施第二期1532亩,2年共计2312多亩。通过铺设灌溉管道和滴管技术,新修田间道路,增施有机肥等措施,实现了“干旱可灌溉,洪涝能排水,渠道畅通,道路相连”的现代化农业格局,率先在神池县构建起一个集高效、节水、生态于一体的现代农业生产体系。

70岁的李新华,去年种了水肥一体化滴灌田22亩玉米,平均亩产1700余斤,共产玉米37400斤,以每斤市场价9毛5,毛利35530元,剔除1亩成本600元,总成本13200元,纯利22330元。

铁炉洼村支部书记李林军说:“县委书记刘志军、县长王映中经常来我村调研指导,保证了铁炉洼村高标准农田建设项目和庭院经济落地有声。村里原来道路坑坑洼洼很不方便,现在宽阔通畅,尤其是现在,全村多一半的土地由原来的旱地变成水浇地,遇上干旱年头也不用担心没有收成,农户非常满意,大家都很配合”。

据悉,该村共有耕地3393亩,其中水肥田2312亩。2024年全部实施高标准农田“水肥一体化”1532亩,平均亩产到达1500斤,创有史以来最高,对比以前年份收入,平均每亩增产200公斤,共计增收22万元,通过高标准农田建设“水肥一体化”的实施,实现亩均节水节肥25%以上、增产20%以上,2024年全村玉米增产2298000斤左右,为铁炉洼村的农业现代化进程奠定了坚实的基础,有效夯实粮食生产“耕”基。

据了解,神池县保障国家粮食安全,科学统筹,有效助力当地高标准农田有序建设,有力推动当地农业高质量发展,真正促进了全县农业增产增效,项目区农民增收。2019年至今全县共建成14万亩高标准农田,涉及8乡镇48村,铁炉洼村是受益地之一。

星辰悠悠转,岁月款款流。一些年纪大、不方便不出门的老人,是村“两委”干部和党员常照顾的对象。全村常住64户,17个党员,其中村里党员8人,每人包户8户。支部书记李林军包扶78岁的邢安国。邢安国一家三口,皆体弱多病,生活贫困艰难。2023年,邢安国和妻子从太原医院刚出院,村里就给他俩办上低保,加上自种的10亩水浇地,还养的羊,生活逐步好起来。

神池县是山西省的传统农业区,农户以种植玉米等传统作物为主,具有丰富的饲料资源。东湖乡顺势上项因乡制宜,对庭院经济和养殖业发展给予政策支持和资金扶持,并在铁炉洼村全面推广。铁炉洼除建成高标准农田外,村里李向阳、周富强等35户农民还在村边种上山楂树和丁香树600棵,在院里栽上苹果树800棵、葡萄树100株,发展庭院经济。村里专人加强冬季管护,保证了90%的成活率,为今年能结硕果创造条件。同时针对隧道养鸡具有占地面积小、活动空间大、养殖效益高等优点,李秉忠等人在庭院里试养隧道鸡100余只,所产亚麻籽鸡蛋畅销抢手,前景喜人,又为农户增收辟出新径。

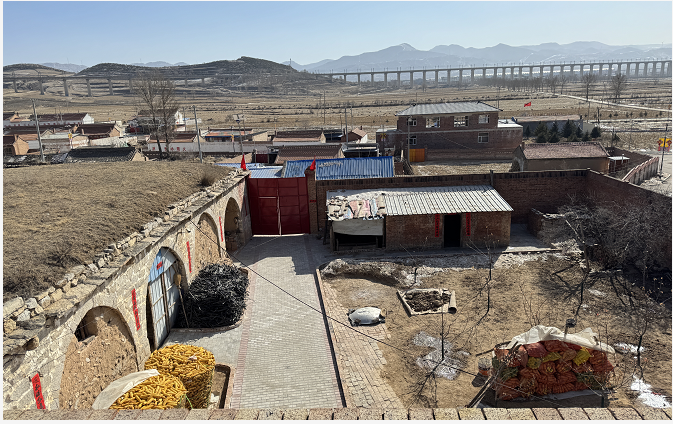

桩桩件件的实事,使村民切身利益得到保护。2025年,铁炉洼村计划近一步扩大完善水肥一体化滴灌地,1亩地密植农作物至6千株到7千株玉米,专配上水融肥,使秋后亩产上到2千余斤以上不成问题。同时结合村里有建筑遗存地窨院这个历史符号,有唐朝尉迟恭打铁造兵器叫下铁炉洼这个名字的历史传说,来打造乡土文化、采摘赏花、避暑养生等于一体的综合性“农家乐”乡村旅游项目。

新年新气象。铁炉洼村口的瓷砖大灶壁上刻着醒目的“走富路谱文明新韵,奔小康建美丽乡村”两句话,抒发了全村上下振兴乡村的共同心声。手中有粮,心中不慌。铁炉洼的村民们精心呵护着村里的每一寸土地,并且种粮的人越来越多,这让党支部书记李林军心里分外高兴,特别踏实。他和村里的党员带动群众脚踏实地共谋未来。李新华是村里公认的种粮能手,他不仅通过水浇地种粮增收致富,还常常与村民分享种植经验。他说,干农活绝不能偷懒,要不怎能种好地?打下粮?事实上,铁炉洼村的多数农民都和李新华一样,一年到头,他们少有闲的时候,秋收结束,立马深翻土地,春耕在即,又备足化肥和种子,为今年种好粮积极准备。铁炉洼村农民的幸福感,正是源于对脚下这片黄土地的敬畏和热爱。他们用勤劳的双手创造着属于农家人的幸福生活。我们有充足的理由相信,在这片充满希望的田野上,乡亲们的日子会越来越好。

正月初八,村里的老年食堂已接待食客,村里70岁以上的村民一顿饭只收2块钱就能吃个方便饭。斐文兴、李新华等人都说有共产党作靠山,他们可享福啦。眼下,村“两委”正组织村民踢鼓子扭秧歌闹红火,为今年种好耕地增添几份精神力量。

编辑:程金箱